推し文化の原点は昭和にあった――親衛隊が作った“ファンダム”という奇跡

いま「推し活」という言葉を聞かない日はない。でも、SNSもスマホもなかった昭和の時代にも、誰かを全力で応援していた人たちがいた。ハチマキを巻き、旗を掲げ、声をそろえて叫ぶ。彼らは“推す”という行為を、言葉になるずっと前から生きていた。この記事は、そんな昭和の「親衛隊」という奇跡のファンダムについて、私が友達に語るみたいに綴ったものです。

1. 「推し活」は最近の文化?――そう思ってた頃の私

正直に言うと、私は長いあいだ「推し活」ってここ10年くらいで生まれた文化だと思ってた。SNSがあって、ハッシュタグがあって、みんながスマホで繋がれるからこそ、ああいう熱量が生まれるんだって。

でも、ふとしたきっかけで昭和の「親衛隊」という存在を知ってから、その考えがガラッと変わった。 親衛隊っていうのは、1970〜80年代のアイドルを支えたファンたちのこと。彼らはアイドルを「応援」するだけじゃなく、「守る」ことまでしていた。 しかも、ちゃんと隊長がいて、幹部がいて、制服(というかお揃いのジャンパー)まである。本気度がすごい。

調べれば調べるほど、私の中のイメージが崩壊した。 「え、昭和のファンって、もうすでに“推し活”極めてたじゃん!」って。

2. 親衛隊って、どんな人たちだったの?

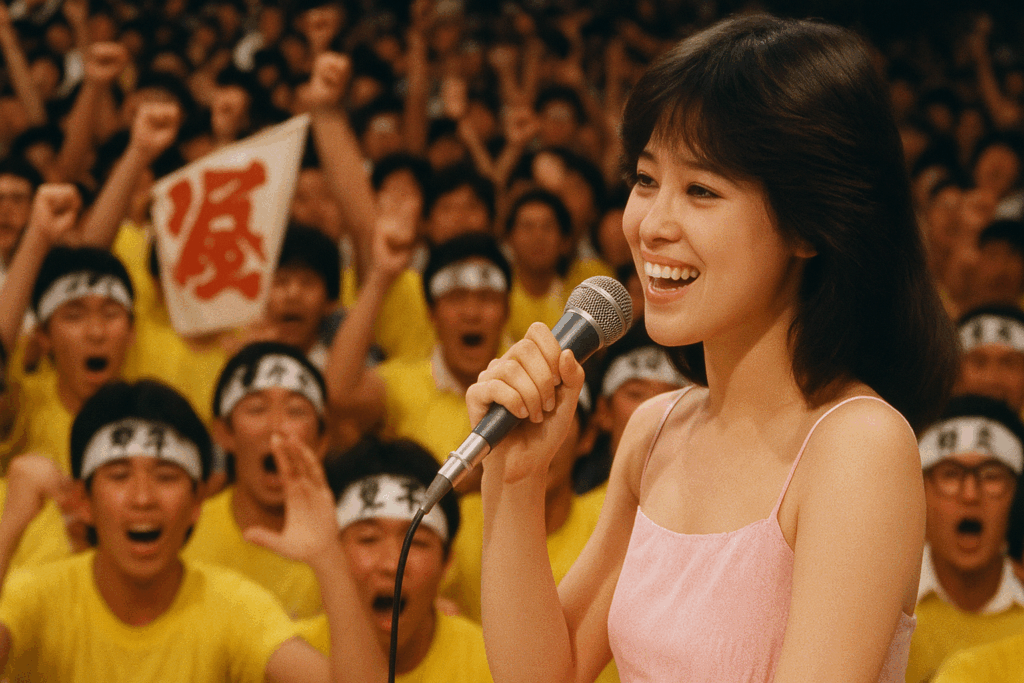

たとえば松田聖子の「聖子隊」、中森明菜の「明菜親衛隊」、河合奈保子、早見優、柏原芳恵――あの時代のアイドルごとに、専属のファン集団が存在していた。 彼らはライブ会場やテレビ局の公開番組に集まり、統一のコールを叫び、旗を掲げて整列する。 それはまるで応援団か、あるいは祭りのようでもあった。

ハチマキには「聖子命」「明菜愛」と書かれ、手には応援旗。 公演が始まる前に隊長が号令をかけ、「全員、気合い入れていくぞ!」と声を上げる。 その瞬間の空気は、少しピリッとしてたと思う。 まるで自分たちがステージの一部であるかのように、観客が“チーム”になっていた。

私はその映像を見たとき、思わず鳥肌が立った。 だって、今のライブ会場で私たちがしてること――同じ色のペンライトを振るとか、みんなで決まったタイミングでコールするとか―― あれ、全部もう昭和で完成されてたんだよね。

3. なんでそんな文化が生まれたの?

1970年代後半から80年代にかけて、日本はアイドル黄金期。 テレビも雑誌も、アイドルを「国民的存在」として扱っていた。 まだネットがなかった分、テレビ出演や歌番組のランキングが「命」みたいな時代。 だからファンたちは、「どうにかして自分の推しを支えたい!」と思ったんだと思う。

リクエストはがきを送る、レコードを何枚も買う、テレビ局の前で整理券を求めて夜通し並ぶ……。 そういう努力が、リアルに「推しの未来」を左右する。 ファンにとって、それはもう戦いだった。

だから彼らは組織化した。 個人じゃ限界がある。でも、仲間がいれば強い。 声をそろえれば、存在を示せる。 親衛隊は、そうやって自然に生まれた“共同体”だったんだと思う。

4. 応援が「儀式」になる瞬間

面白いのは、親衛隊の応援ってほとんど宗教儀式みたいなんだよ。 隊員はコール表を作って、どのタイミングで何を叫ぶかを練習する。 「せーの! 聖子ちゃーん!!!」の声が完璧に揃う。 その瞬間の高揚感って、たぶん言葉では表せない。

私は、YouTubeでたまたま昔の映像を見たことがある。 ステージ上の松田聖子が「青い珊瑚礁」を歌っていて、客席には「聖子隊」がびっしり。 みんな笑顔で、でも真剣に、体を揺らして声を揃えてた。 その様子があまりにも“美しい”と思った。 そこにあったのは、ただの応援じゃなく、「儀式としての推し活」だった。

今のライブ会場でも、曲のイントロが鳴った瞬間に「おっ!」って空気が変わるあの感じ、あるじゃない? あれって、きっとこの頃からのDNAだと思う。 ペンライトが光る前に、声が光ってた時代。 昭和のファンたちは、声と体で推しを照らしてたんだよね。

5. “好き”が力になる――ファンダムの奇跡

親衛隊を語る上で一番感動するのは、彼らが「好き」を本当の“力”に変えてたこと。 彼らは単なるファンじゃなく、推しを動かす“原動力”だった。

「聖子ちゃんを紅白に出したい!」 「明菜ちゃんのレコードを1位にしたい!」 そんな想いで、彼らは毎日行動してた。 はがきを書く、友達に布教する、ラジオ局にリクエストを送る。 まさに“昭和版のバズ”だ。

現代ならSNSで「#推しが尊い」って呟くような行為を、彼らは実際の行動でやってた。 ネットもスマホもないのに、ちゃんと推しを拡散してたんだよ。

それに、彼らの応援って“手作り”なんだよね。 旗もうちわも自分たちで作る。 デザインも考える。 「このハチマキの字、誰が書いたの?」って聞けば、隊の先輩が筆で書いたりしてる。 愛のかたちが全部DIY。 そこがもう泣ける。

6. 親衛隊が消えた理由、でも消えなかった想い

そんな熱い親衛隊文化も、1980年代後半になると少しずつ姿を消していった。 理由はいくつかある。

- 音楽が多様化して、アイドルブームが落ち着いた

- 「体育会系」「上下関係」の組織文化が時代に合わなくなった

- ファンの個性が尊重される時代になった

つまり、みんな「自分のやり方で推したい」と思い始めたんだと思う。 でも、面白いのは、親衛隊が消えても彼らの“魂”は生き続けたってこと。

90年代のオタク文化、2000年代のアイドル再ブーム、 そしてAKB48のファン文化やK-POPファンダムまで。 コール、色、連帯感――全部どこかで親衛隊の影響を受けている。

今のファンが自然にやってる「同じカラーのペンライトを振る」「推しカラーを身につける」 この感覚、まさに親衛隊のDNAそのもの。 たぶん、昭和の彼らが見たら「おお、まだ続いてるじゃないか」って喜ぶと思う。

7. デジタル時代の「新しい親衛隊」

令和のファンダムは、スマホとSNSでできている。 だけど、その本質はまったく変わっていない。 ただの“拡散”じゃなく、“共鳴”なんだよね。

誰かのツイートに「いいね」がつく。 それを見た人が、また別の誰かに伝える。 その波が広がって、トレンドになる。 誰かの「推し最高!」って言葉が、何万人もの共感を生む。 これって、声をそろえてコールしてた昭和の親衛隊と、まったく同じ構造だと思う。

違うのは、声がインターネットを通して共鳴してること。 つまり、今のSNSは“デジタル親衛隊”みたいなもの。 昔みたいにハチマキを巻かなくても、スマホを手にすれば、誰でも隊員になれる。

私はそう思うと、少しワクワクするんだ。 だって、推すことがどんどん開かれていってる。 推し方も、関わり方も、どんどん自由になってる。 だけどその根っこにある“想い”だけは、40年前とまったく同じなんだ。

8. 「推す」って、人生そのものかもしれない

推すって、突き詰めると「愛すること」なんだと思う。 昭和の親衛隊も、現代のファンも、みんな本気で誰かを想ってる。 その想いがあるから、毎日が少し楽しくなる。 つらい日でも、「推しが頑張ってるから私も頑張ろう」って思える。

昭和の親衛隊の人たちは、当時そんな言葉を使わなかったかもしれないけど、 間違いなく“推しが生きがい”だったはず。 その生き方がかっこいい。 誰かを好きでい続けるって、簡単じゃない。 でも、それをずっとやってきた人たちがいた。 私はそこに、すごく人間的な美しさを感じる。

9. 昭和がくれた「応援する力」

昭和の親衛隊が残してくれたのは、ただのファン文化じゃない。 「応援には力がある」ということを、身をもって示してくれたんだ。 応援は、時代を超えて人をつなぐ。 その証拠が、今の私たちの「推し活」なんだと思う。

彼らが作った“奇跡”は、ちゃんと現代に生きている。 ハチマキがペンライトになり、旗がハッシュタグに変わっても、 その想いはまったく変わらない。

私たちは今も、誰かを想いながら生きている。 そしてその誰かがいるからこそ、自分の毎日が少しだけ特別になる。 それこそが、昭和が私たちに残した“応援する力”なんじゃないかな。

10. おわりに――「推し文化の原点は昭和にあった」

このテーマについて調べれば調べるほど、私は確信した。 「推し文化の原点は昭和にあった」。 それは単なるキャッチコピーじゃない。 本当に、あの時代のファンたちが今の私たちに“文化の遺伝子”を残してくれたんだ。

だから、もしこの記事を読んで「昔の親衛隊って熱すぎでしょ」って笑ったとしても、 その熱は、確実に私たちの中にも流れている。 スマホ越しに「推しが尊い」と呟くその瞬間、 あなたも、昭和から続く親衛隊の一員なんだよ。

応援って、時代を超える。 そして、「誰かを想う力」は、どんな時代でも一番強いエネルギーになる。 昭和の親衛隊が作った奇跡は、今も私たちの心の中で静かに生きている。

参考・出典

ペンライト – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ペンライト

親衛隊(アイドル) – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/親衛隊_(アイドル)

いちろQ「アイドルコール50年史〜親衛隊・コール・MIXの歴史〜」 https://ichiroqu.com/…/アイドルコール50年史…

Hiroshi Aoyagi, *Islands of Eight Million Smiles*(University of Hawaii Press, 2005)

Patrick W. Galbraith & Jason G. Karlin (eds.), *Idols and Celebrity in Japanese Media Culture*(Palgrave, 2012)

コメント